\ 新規予約希望の方はこちら /

「姿勢」を本気で変えるなら。プログラムが9割!

T’s Pilatesの幸野です!

今回は姿勢を変えるためのエクササイズプログラムについて!

幸野はこんな感じで考えているよ〜といった内容になってますので、一つ参考になったら嬉しいです!

本題に入る前に今回も横浜店の進捗から!

さっそく内装工事が始まりました!!

ココは更衣室になるスペース。

職人さんたちはプラモデルを組み立てるように、テキパキやるので本当にすごい。

不測の事態にも柔軟に対応してくれるので非常に助かっています!

完成までは随時、私のインスタのストーリーズで発信していくので興味あればフォローしてね!

https://www.instagram.com/tomoya.pilates?igsh=Nnd3ZHAzb2g3Nzcw&utm_source=qr

さ、それでは本題に行きましょう!

「姿勢改善」どこから整えるのが正解?

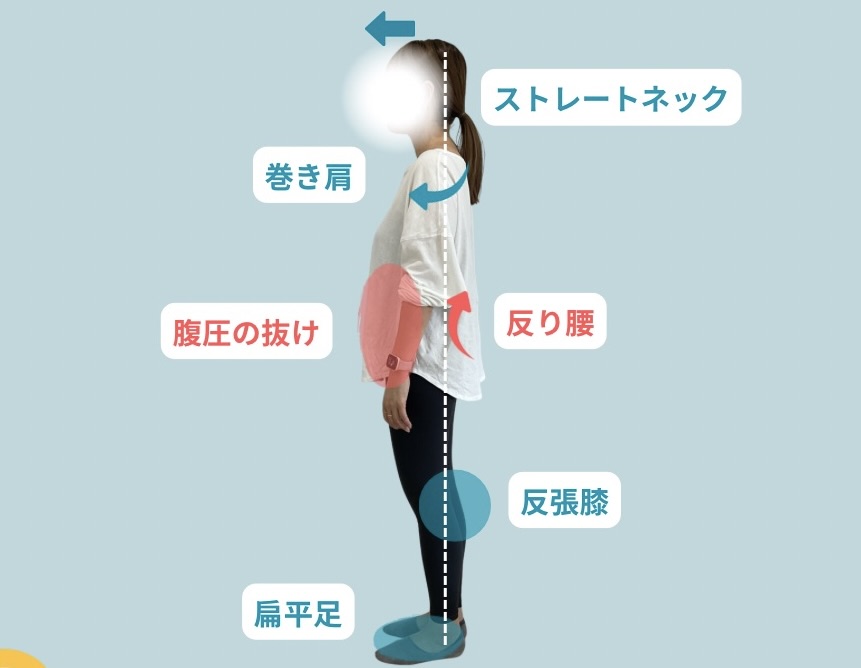

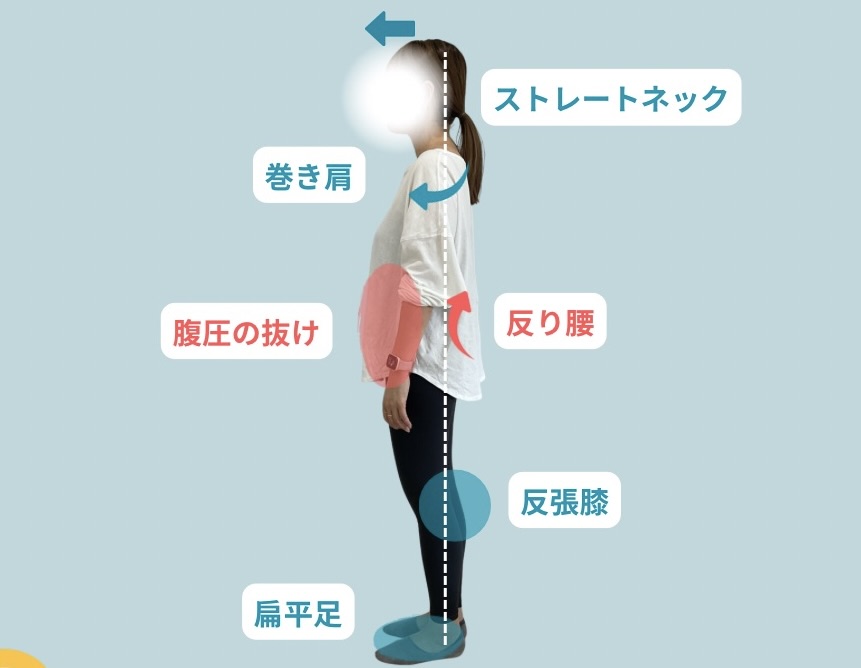

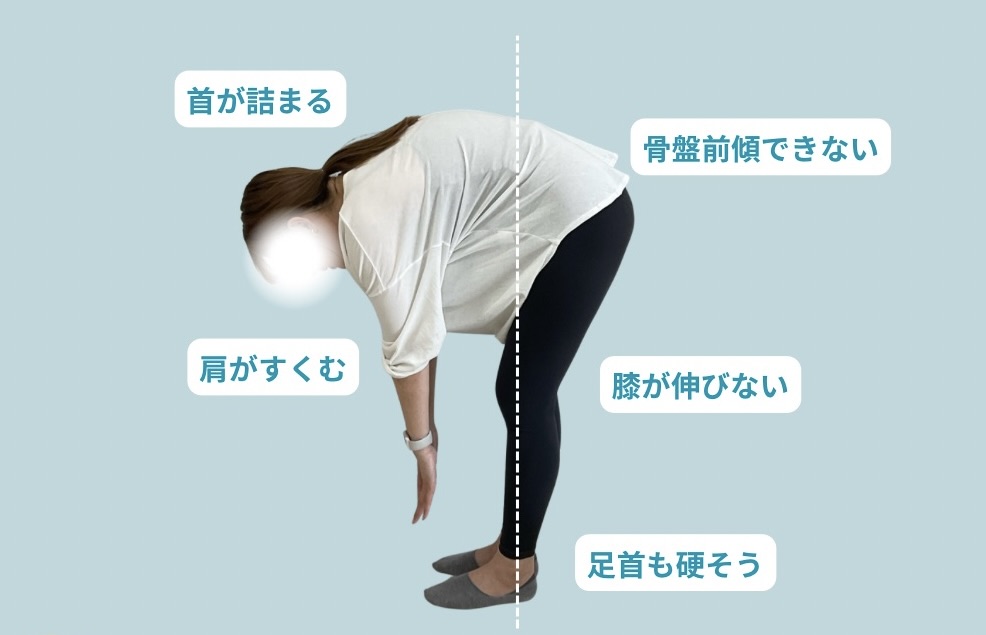

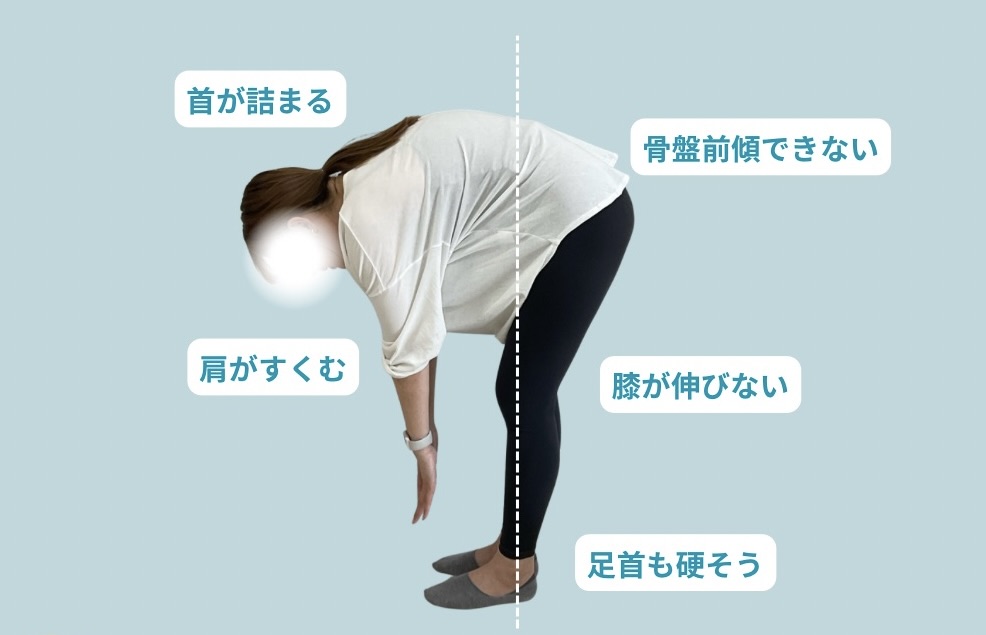

ありがちな悪い姿勢の例

姿勢のお悩みを抱えている人ってかなり多いですよね。

それにつけ込んで、SNSでは「たった10秒!これだけで巻き肩解消!」みたいなショート動画が溢れています。

ですが、現場では問題点が一つであることはとても少なく、、、

写真のように様々な問題が複合している事がほとんどですよね。

このような姿勢を見たときに、インストラクターの皆さんはどんな根拠をもってピラティスのプログラムを組んでいますか?

「店舗のマニュアルで決められてるから…」

「養成コースで習った通りにしかやってないかも…」

これではピラティスで姿勢を整えるのは難しいかも?しれません!

美味しい料理も、正しいレシピがあるからこそ、出来るものですよね!

そんなふうに、今回は姿勢を良くするためのレシピの作り方をお伝えできたらと思います!

動きの評価も忘れずに!

動きの評価が重要

お会いするインストラクターさんに多いのが、静止時の姿勢の情報を鵜呑みにし過ぎていること。

でも、普段皆さんは動いて生活していますよね?

なので、必ず動きをみて評価していきましょう!

上の画像は先ほどのクライアントの前屈動作です。

・首がつまって肩がすくむ

・骨盤の前傾が不足している

・膝が伸びずにお尻が後ろに逃げる

多いケースだと思いますが、この情報を見て、何を感じ取りましたか?

「固いなぁ〜」だけで終わっていたら勿体ないかもしれません!

※前屈以外の評価ももちろんしています

今回、幸野なら〇〇から整える

どこから整える??

まずはじめに、プログラムに絶対の正解はありません。

ですが、台本のようにピラティスの呼吸やニュートラルから伝えるのは、思考が停止している証拠かもしれません。

クライアント目線で何が最適解か思考しましょう。

今回のケースで、私は「足」から整えたほうが良いかもな、と考えました。

理由として、立位姿勢は地面に接地している足の影響を非常に受けます。

今回のように、扁平足で足の機能が明らかに低下している場合、体幹エクササイズをどんなに頑張っても、呼吸をうまく伝えても、立ち姿勢に汎化していくのは難しいであろう…と考えたからです。

次にプログラム立案の意図を詳しく解説していきます!

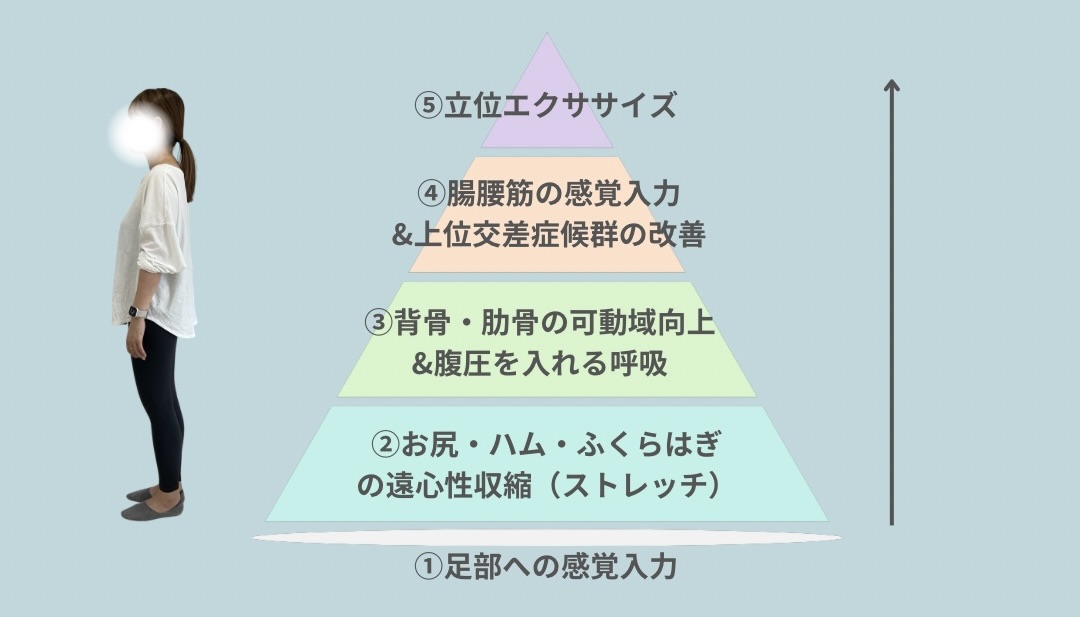

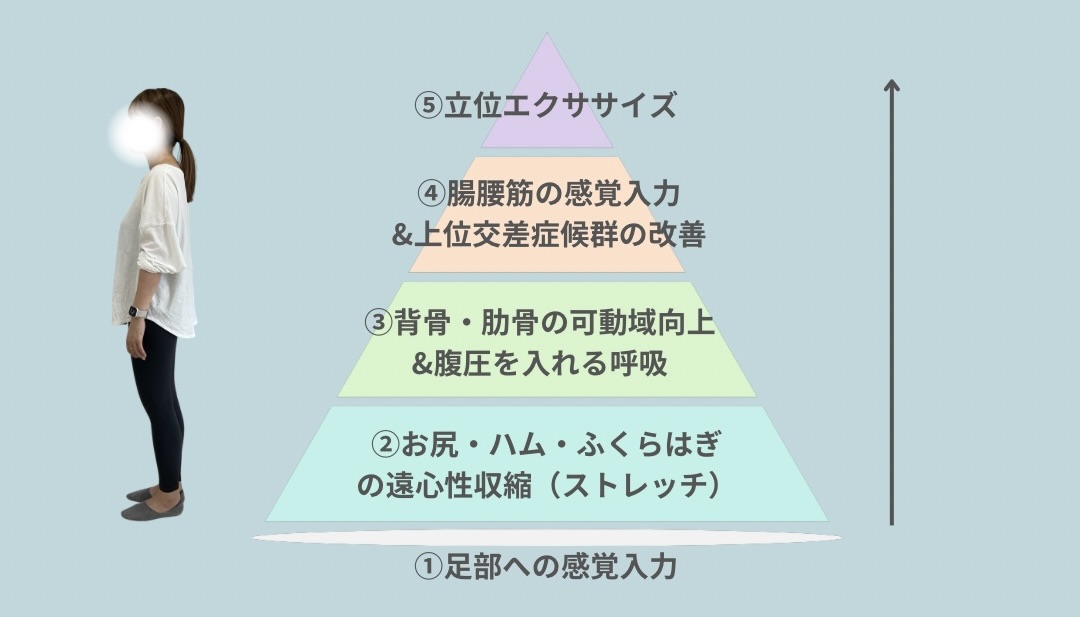

プログラム立案の意図

プログラム立案の意図

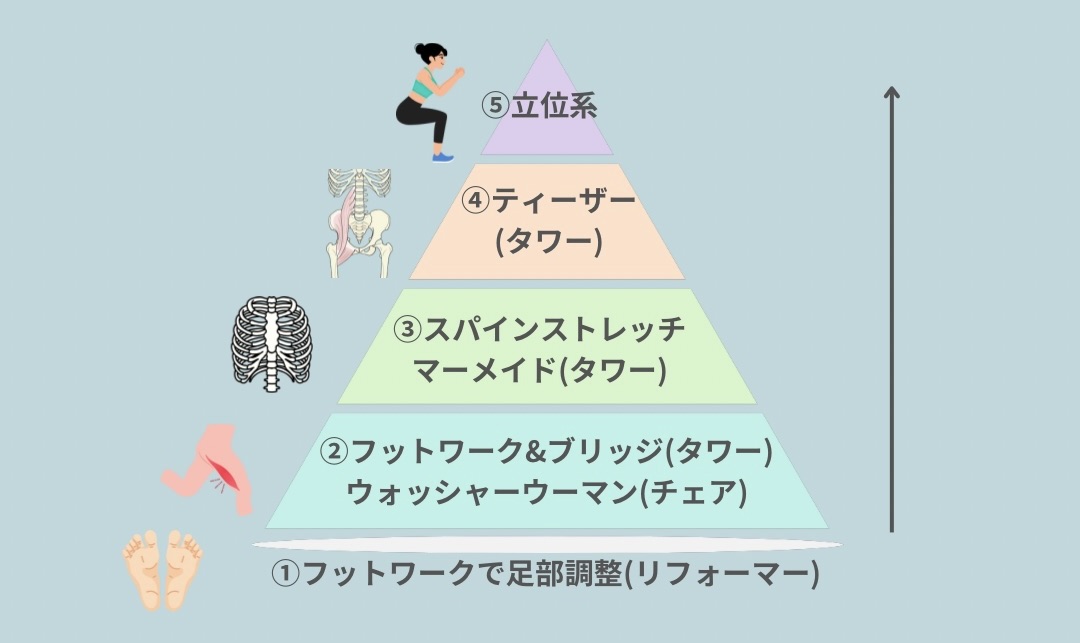

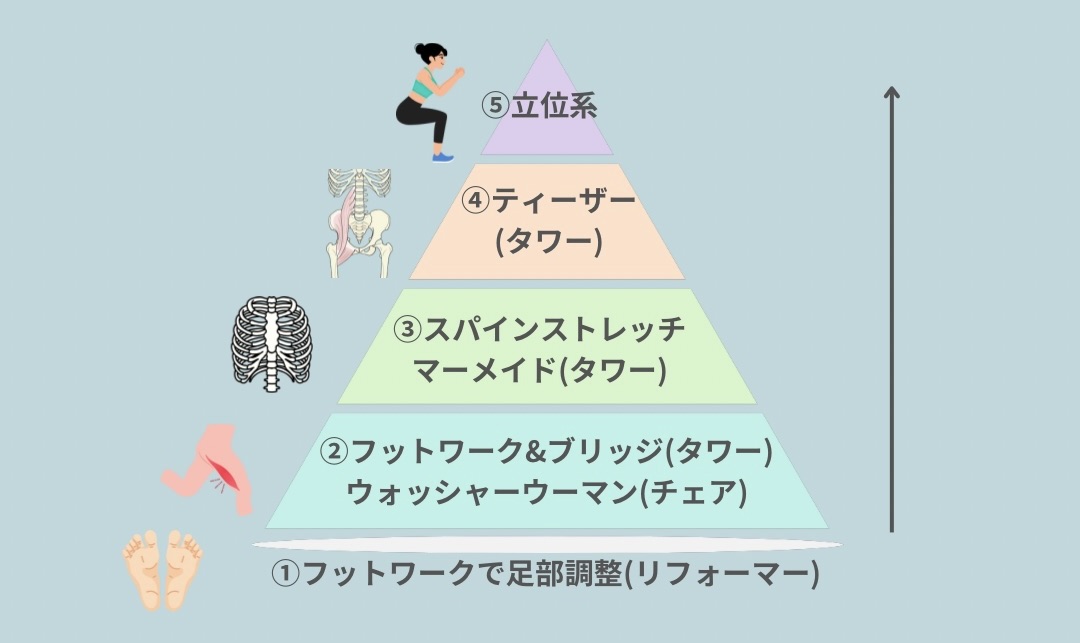

上の画像のピラミッドは、今回のケースで考えたプログラムの順序と目的です。

①足部への感覚入力

②お尻・ハム・ふくらはぎの遠心性収縮(ストレッチ)

③胸郭の可動域獲得&腹圧を入れる呼吸

④腸腰筋の感覚入力&上位交差症候群の修正

⑤立位エクササイズ

もちろんこの順番にしたのは理由がありますので、そこを深ぼっていきましょう!

①足部への感覚入力

先ほど説明したように、明らかな足部の機能低下があると考察。

まずは地面に接地する足の機能を復活させて、足から上の余計な緊張を抜かせることを目的に。

②お尻・ハム・ふくらはぎの遠心性収縮(ストレッチ)

先ほどの前屈画像を見て分かる通り、後ろ側の筋肉の柔軟性がガッツリ低下しているので、再獲得していく必要があります。具体的な理由は以下の通り↓

③胸郭の可動域獲得&腹圧を入れる呼吸

②で骨盤がある程度動くようになったところで、ここからは胸郭の可動域獲得と呼吸です。

いきなり呼吸を細かく伝えるのはナンセンスで、まずは肺が膨らむスペースを作ることが大切と考えています。とくに、姿勢が悪い方の多くが肋骨の後外側の可動域が低下している事が多く、こうなると横隔膜がキレイなドーム型にはなりません。→呼吸が浅くなる

なので、まずは胸郭を色んな方向に動かしてあげて、それから腹圧を高めるような呼吸を伴うエクササイズを組み込む事が多いです。

④腸腰筋の感覚入力&上位交差症候群の修正

ココにきてようやく姿勢改善の要である腸腰筋の登場です。

腸腰筋の走行を考えると、

・大腰筋:12胸椎〜腰椎から起始(胸腰移行部で横隔膜と連結がある)

・腸骨筋:腸骨から起始

→股関節の前側を通って、大腿骨小転子に停止。

②③で骨盤と胸郭(横隔膜)が動くようになることで、腸腰筋が機能する条件が揃うと考えられます。

また上位交差症候群の筋バランス修正をココで持ってきたのも、明確な理由があります。

いきなり、頭の位置を整えようとおもっても、その土台である胸郭(胸椎)が固まっていたら、頭部前方位の姿勢はなおりません。

なので、「頭上げて〜」「顎を引いて〜」といったキューの前に胸郭周りをがっつり動かして上げることで、頭の位置が整いやすくなります。

⑤立位エクササイズ

最後は立位で締めましょう。

立位姿勢のコントロールがゴールにあるので、当たり前といえば当たり前です!

これがプログラムの意図です!

これだけでも、なかなか有益な情報ではないでしょうか?

加えて、「でもどんなエクササイズを実際やるの?」という声があることは分かっていますので、具体的なプログラムを案まで公開しちゃいます!

★今回伝えたかった事はココまでがメインですので、次のハウトゥーは目的に沿っていれば何でもOKです。

具体的なプログラム内容!

プログラムの具体例

具体化すると、この様なエクササイズになりました。絶対コレというわけで無く、目的に沿って何を意図しているか?がハッキリしていればOKです。

また、目的に応じてキューイングを変えられると更にGoodです!

①フットワークで足部調整(リフォーマー)

→通常のフットワークの前にインストラクター側が足部を触って、モビリティを出しに行きます。実際にスタジオ来てくれた方にはお伝えますw

②フットワーク&ブリッジ(タワー)/ウォッシャーウーマン(チェア)

→遠心性収縮とコントロール&ヒップヒンジの獲得

③スパインストレッチ/マーメイド(タワー)

→胸郭を動かして呼吸を入れる

④ティーザー(タワー)

→腸腰筋の機能向上と上位交差症候群(ヘッドコントロール)の修正

⑤立位系(スタンディングフットワーク)

→立位コントロールの最適化

こんな感じで目的に合わせて、マシンの選定ができるとGoodです!

姿勢や身体機能の向上を最優先に考えるのであれば、最初からフローにとらわれ過ぎるのは、もったいないと思います。

ピラティス=流れ(フロー)で行うもの!といった固定概念は成長を妨げてしまうかもしれません。

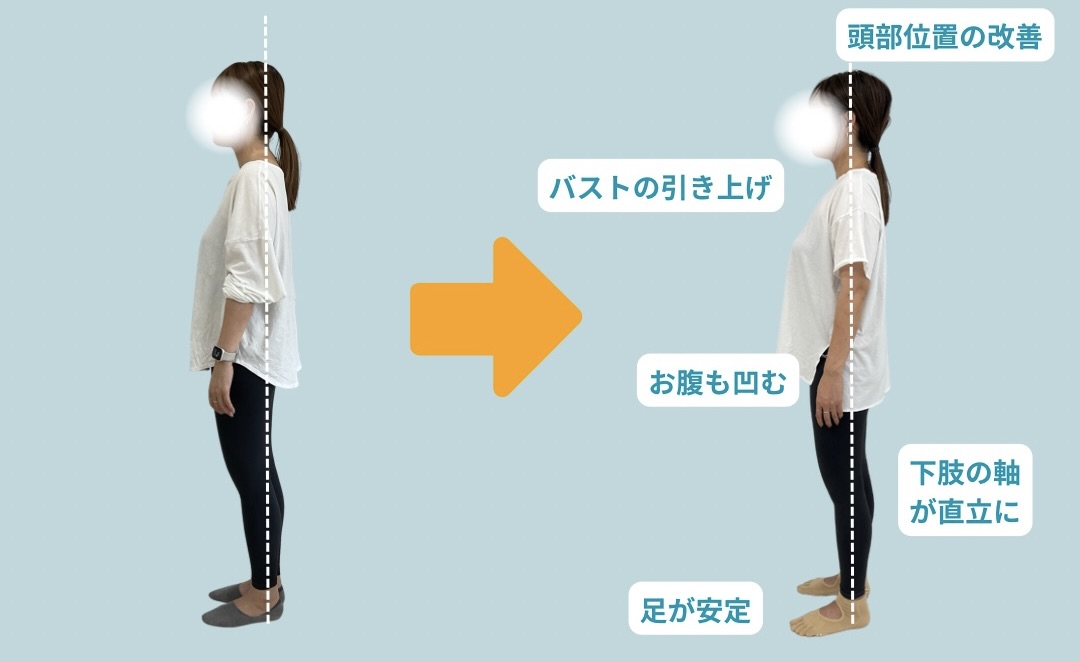

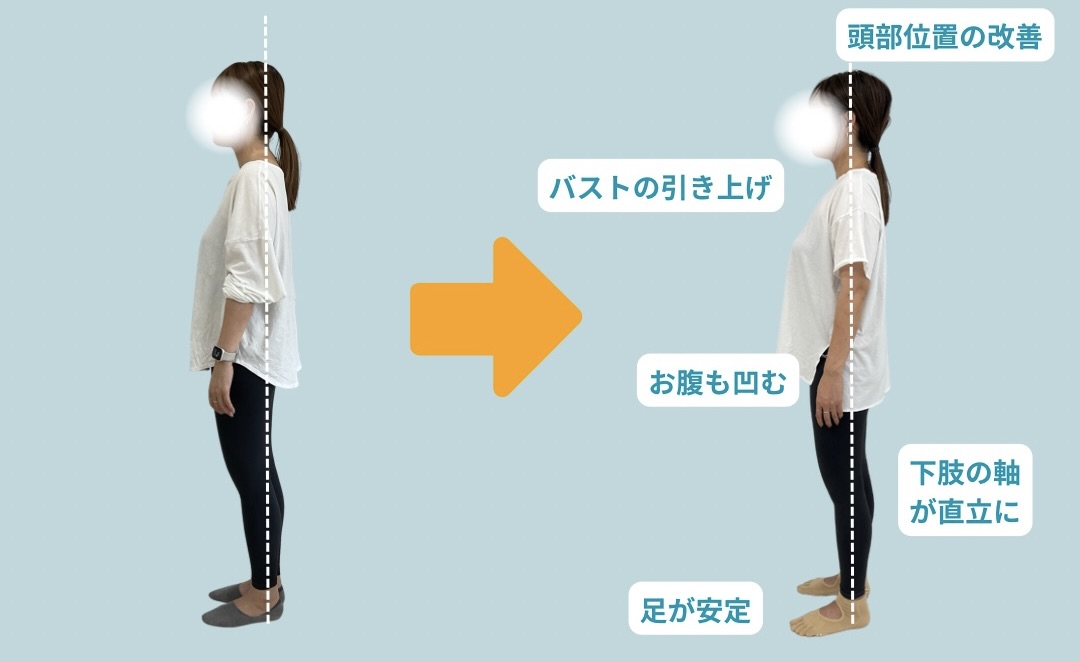

3ヶ月後の実際の変化!

ビフォーアフター

こんな感じで、クライアントに合わせたプログラムを立てることでピラティスの効果を最大限発揮することが可能になります!

良い道具があっても使い方や順序を間違えてしまうと身体は壊れるので、注意しましょうね!

Nピラティス横浜店 オープンまで1ヶ月半!

Nピラティス横浜店の準備も着々と進んでおり、11月8日オープンを目指して毎日必死に動いております!!(すでにご予約も数件頂いております…涙)

下記のリンクからご相談・ご予約が可能となっておりますので、楽しみにお待ちください!

\ 個別のご相談もお待ちしております /

\ 最短1分でできるオンライン予約がオススメ /

いかがでしたでしょうか?

今回の内容、結構頑張りました。w

普段の頭の中にあることを文章化するのって凄い大切です。

自分が分かっていることを、人に伝えるのは100倍大変。

みなさんも、取り入れた知識や経験はアウトプットする習慣をつけていきましょう!