\ 新規予約希望の方はこちら /

【反り腰】運動連鎖から紐解く骨盤後傾の誘導

T’s Pilatesの幸野です!

今回は反り腰の方の骨盤について!

口頭での指導や触っても骨盤が後傾できない…

レッスンではこんな事はよくありますよね!

今回はそんな時の一つのヒントをお伝えできる内容です!

本題に入る前に少し雑談から!

前回の投稿で横浜出店を報告しましたので、今回はスタジオとなるテナントを公開しちゃいます!

こんな感じで、日差しがいい感じで入ります!

広さもNpilatesの中で一番広い面積です!

本日9月18日に入居して、これから早速内装工事に入ります!

ざっと

・照明を外してライティングレール設置

・更衣室を作成

・既存の洗面を外して新しくする

・カウンター設置&看板を取り付け

お金もそこそこかかるので、これから頑張らないと〜ww

10月中旬頃には工事が終了する予定なのでそれまでが楽しみですね!!

さ、それでは本題に行きましょう!

骨盤が後傾できない!?

腰を反ったショルダーブリッジ

上の写真はピラティスでもお馴染みのショルダーブリッジ(ヒップリフト)と呼ばれるエクササイズです。

このメニューは非常に汎用性が高く、

・股関節伸展筋(大臀筋・ハムストリングス)の強化

・骨盤後傾、腰椎屈曲コントロールの再獲得(インプリント)

・脊椎の分節制御の学習(アーティキュレーション)

などなど、各目的に沿って行うことが多い優れたエクササイズです!

ピラティスの先生や経験年数が長ければ、当たり前にできる動きでも、初めてピラティススタジオに来ました!という方や反り腰のコントロールが定着化した方には…

「え、意外と難しい…」「全然狙いに効かせられない」

といったケースも多いのがリアルです。

そんな時、インストラクターの皆さんならどうしますか?

今回はそんな事をテーマにお話していきます!

運動連鎖から反り腰を見てみると…

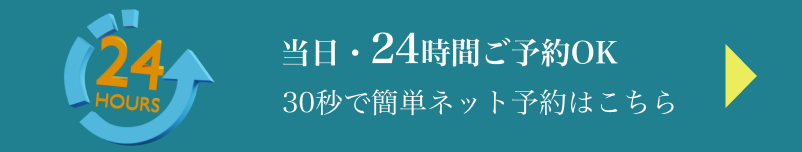

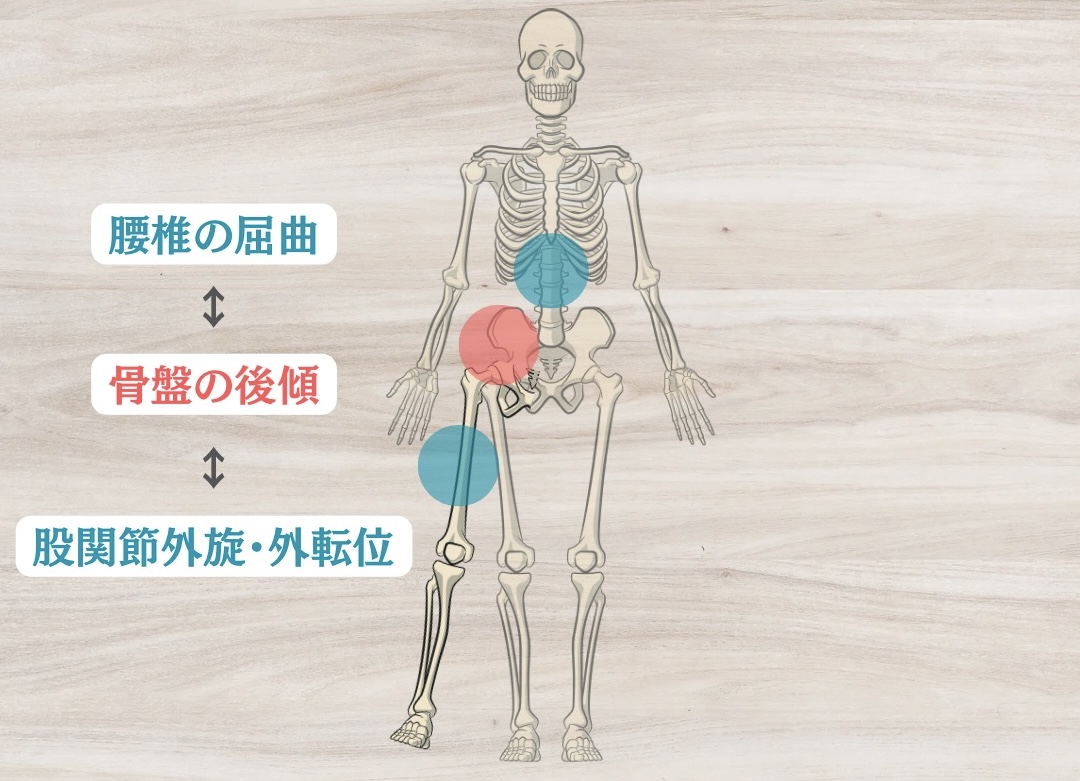

反り腰の運動連鎖

人間の体には「運動連鎖」といって、「〇〇がこう動くと、△△はこう動く」といった動きの連鎖があります。

運動連鎖は「上行性」「下行性」に分かれますが、詳しくは割愛します。

(ChatGPT大先生に聞いてみてくださいw)

今回、フォーカスしている骨盤を中心に考えると

・腰椎が伸展すると骨盤は前傾(下行性運動連鎖)

・股関節が内旋すると骨盤は前傾(上行性運動連鎖)

こんな感じで骨盤は上下に位置する腰椎・大腿骨の影響を強くうけます。

ピラティスインストラクターの方はよく分かると思いますが、反り腰の方は股関節を内旋位でロックさせることが多いと思います。

この理由として一つ考えられるのが

①股関節の伸展筋(大臀筋)が弱く、腰椎の伸展(脊柱起立筋)で代償

②骨盤も前傾

③股関節は内旋位でロック(大腿筋膜張筋)

このパターンです。

反り腰の方は股関節伸展筋の大臀筋に力が入りづらい事が多く、結果として腰の伸展筋(脊柱起立筋群)に頼るケースがほとんど。

骨盤が前傾すると、下行性の運動連鎖で大腿骨は内旋し、大腿筋膜張筋は短縮位で固定されます。

こう考えると、反り腰の方の大腿筋膜張筋が硬い理由も納得ですよね!

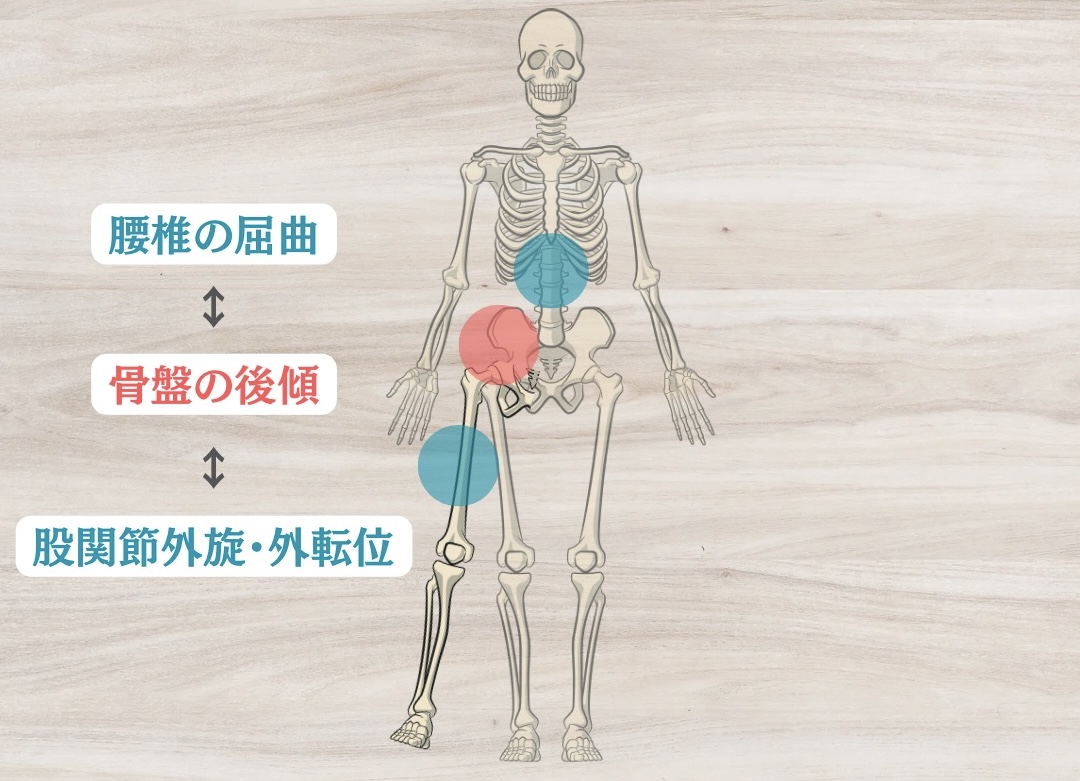

後傾の誘導は”その逆”

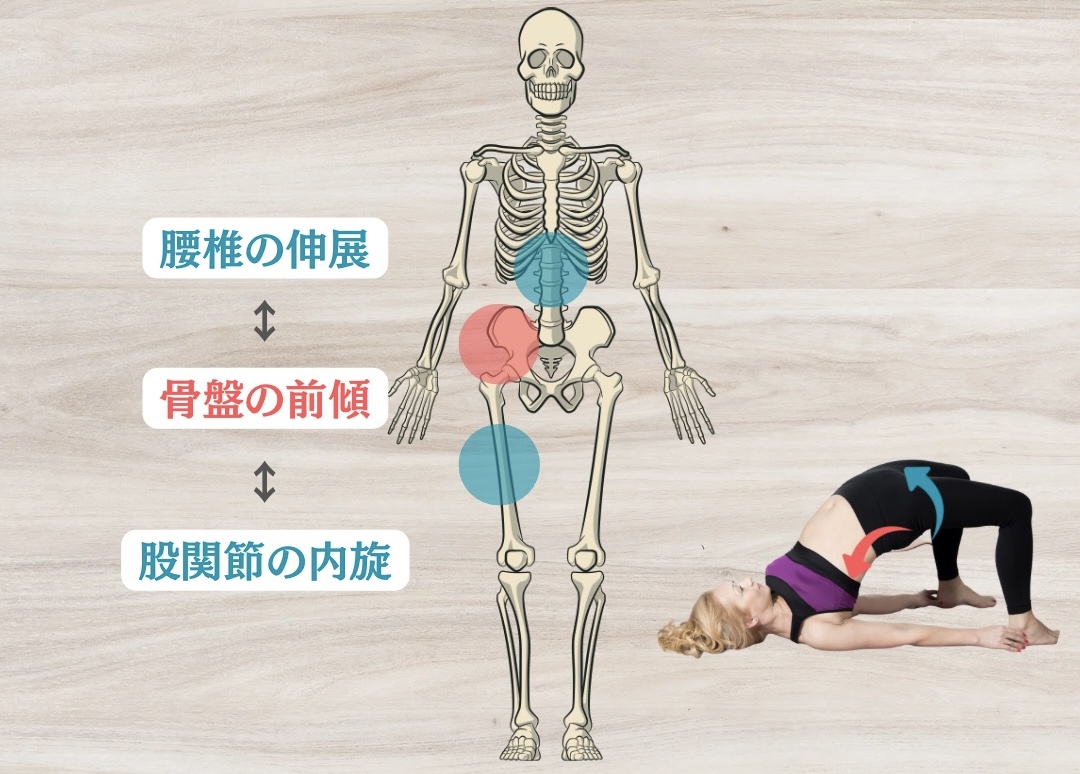

骨盤後傾の運動連鎖

じゃあ、後傾するには??

シンプルに先程の逆を行いましょう!

①股関節を外転・外旋位にする事でお尻の筋肉にスイッチが入る

②骨盤は後傾しやすくなる(お腹が自然と使われる)

③腰椎も屈曲できる(伸展筋の弛緩)

このように、股関節を外旋することで、大腿筋膜張筋など内旋筋のロックが外れて大臀筋を使わざるを得ない状況になります!

こうして無理にでも大臀筋を使わせる事で、脳〜神経〜大臀筋のネットワークが再教育されていきます。また、これを繰り返すことで、脳が再学習し、通常のブリッジ動作でも骨盤後傾での股関節伸展が遂行できるようになる事が現場感でも多いです。

私も簡単に伝えるときには「〇〇筋が硬い!〇〇筋が弱い!」といった表現をしますが、これは半分正解、半分不正解です。今回のケースでは

「大臀筋の力が出せる環境にない」

「大臀筋を使わない事を脳が誤学習している」

という表現のほうが正しいと現場経験では感じています。

また、ピラティスは筋力をドーンと上げるボディワークではないので、沢山やったからといって筋肉自体が強く、大きくなるとは考えづらいです。

でもピラティスで姿勢や動きは変わりますよね。

これこそが、正しい筋肉の発火が起きるようになる、モーターコントロールが学習できるというピラティス最大のメリットであると考えております。

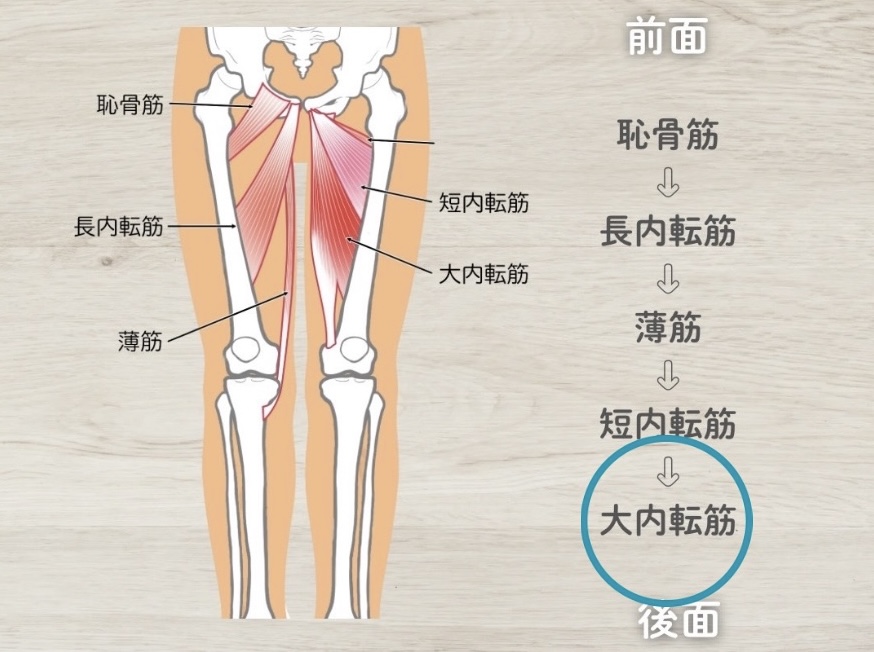

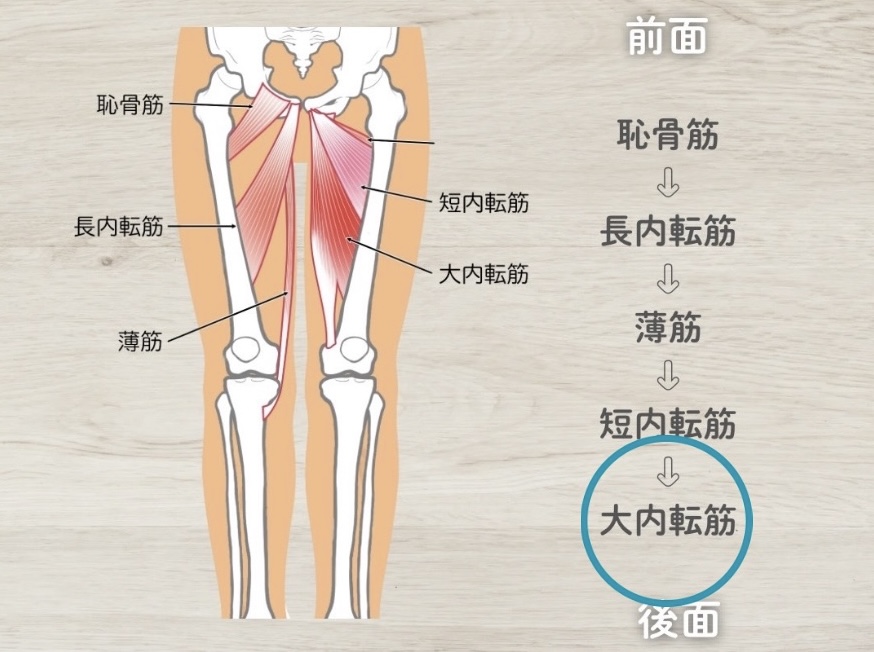

+αで入れたい”大内転筋”

大内転筋

ここまでの話に加えて、骨盤後傾への誘導をする時にキーとなる筋肉があります。

それが「大内転筋」です。

大内転筋は5つある内転筋の中でも最も後方の坐骨結節から付着しています。

筋肉の作用を覚える時のコツですが、前につく筋肉は主に屈曲作用、後ろにつく筋肉は主に伸展作用があります。

今回でいうと大内転筋は坐骨から付着するため、内側のハムストリングスと似たような作用を持つということが想像できると思います。

つまり、股関節の伸展作用を有するので、ブリッジを行うときには左右の踵を付け合わせたポジションで行うといいかもしれません!

以下の写真のクライアントさまを例にしても、

最初はお尻の出力が弱く、骨盤を前方へ移動して前ももで支えているような立ち方をしており、ブリッジエクササイズでもまともにお尻が上がりませんでした。

ビフォー&アフター

ですが、丁寧に順を踏んで体の至る部分に感覚を入れ直していくことで、しっかりと変化が出ています!

ご本人も「え!?すご。こんな変わるんだ…」とビックリしてました!

今回の内容を動画で解説!

①股関節が直角になる程度の台にかかとを乗せる

②股関節を外旋させつつ、かかとは押し合う様に

③お尻と内ももを感じながらヒップリフト

④腰を反らさず、肩→股関節→膝が一直線

⑤股関節がまっすぐでも同じ様に出来ればOK

Nピラティス横浜店 オープンまで1ヶ月半!

Nピラティス横浜店の準備も着々と進んでおり、11月8日オープンを目指して毎日必死に動いております!!

下記のリンクからご相談・ご予約が可能となっておりますので、楽しみにお待ちください!

\ 個別のご相談もお待ちしております /

\ 最短1分でできるオンライン予約がオススメ /

いかがでしたでしょうか?

今回の内容はインストラクターさんであれば知ってる方も多かったと思います。

ですが、「なぜ、そうなるのか?」を考えたり、「運動学習」の観点から考えると一層理解が深まるかと思います。

今回の投稿がどこかで悩むインストラクターさん、クライアントさんのヒントになれば嬉しいです!

ではまた!