\ 新規予約希望の方はこちら /

赤ちゃんから学べ!運動発達×代償動作&プログラム立案

T’s Pilatesの幸野です!

今回もインストラクターさん向けの内容!

皆さんはピラティスを指導していて、なんか上手く行かないな…いつも同じ代償動作が出てしまうな…

こんな時にどう対処していますか?

今回お伝えする内容は紛れもない有料級の内容です!

ぜひ指導に活かしてみて下さい!

本題に入る前に少し雑談から!

先日、お世話になっているNpilates柏店にレッスンを受けに行ってきました!

Npilates柏店の皆さんと

Npilatesは私がピラティス業界に入るキッカケとなったスタジオであり養成団体です。

つくば店からスタートして現在では神戸三ノ宮や千葉県柏市にもスタジオがあるので、お近くの方は是非受けてみて下さい!

きっとこれまでになかった身体の気付きがあるはずです!

それでは本題に入っていきます!!

レッスン中こんな事で悩んでいませんか?

こんなお悩みありませんか?

インストラクターの皆さんは、レッスン中にこんなお悩みを抱えているのでは無いでしょうか?

・いつも同じ代償がでてしまう

・代償動作の修正する順序がわからない

・プログラムの立て方がいまいち分からない

こんなお悩みを解決する一つの考え方が「運動発達理論」です!

「なんだそれ??」という方がほとんどだと思います。

実際、私も最近までそうでした…ですがこの理論に則ってレッスンをしていくことで、これまで代償が止められなかった方がキレイに動けるようになったり、これまでよりも一段階効かせられるようになったりと、いい事づくしでした!

是非コラムを読んでくれたインストラクターさんの為になるはずです!

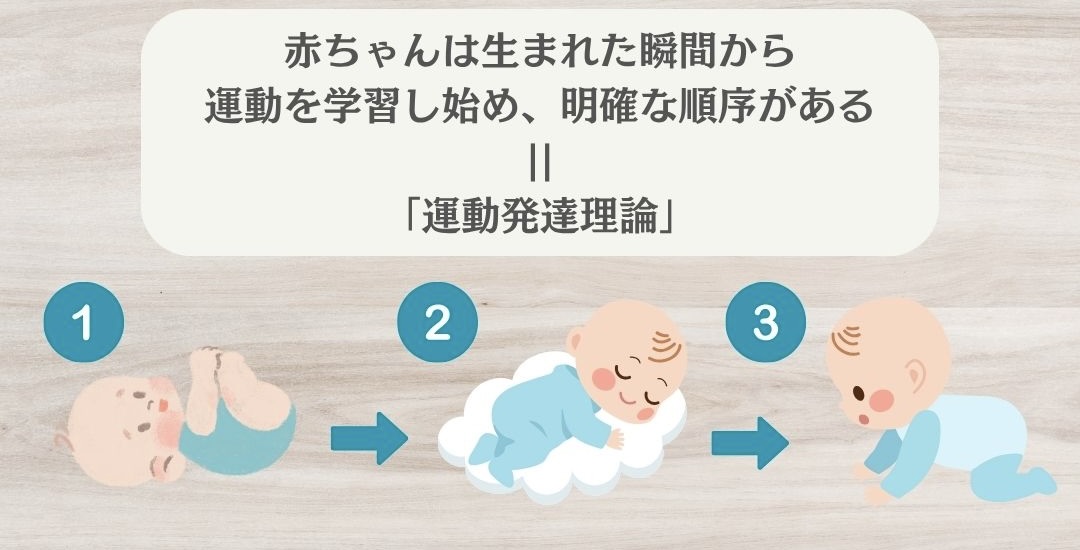

赤ちゃんの運動発達を知ろう

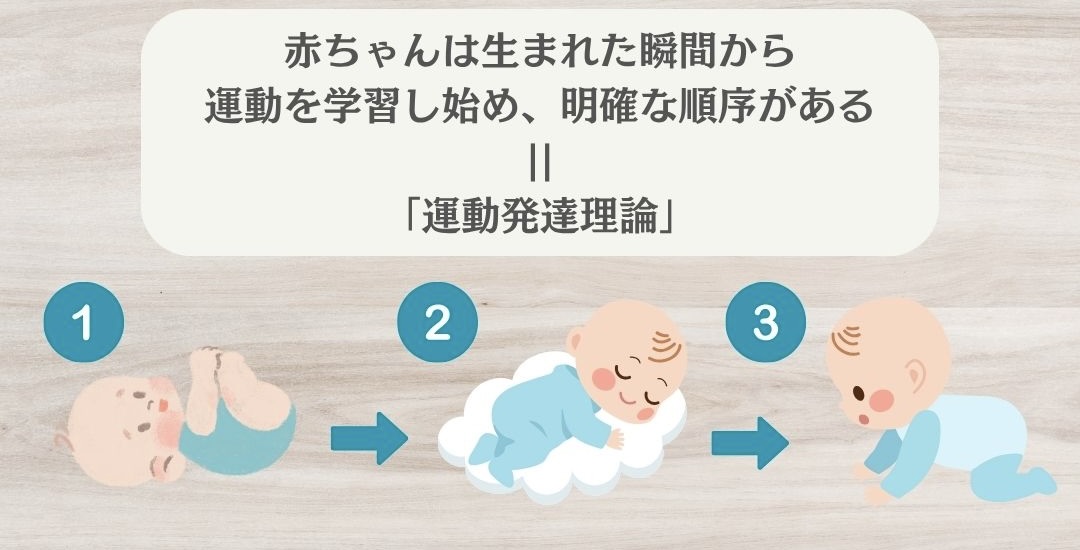

運動発達理論

皆さんは、赤ちゃんの運動発達過程について考えたことはありますか?

赤ちゃんは生まれた瞬間から運動を学習し始め、そこには明確な順序があると言われています。

これを「運動発達理論」を言います。

その運動学習の順番としては

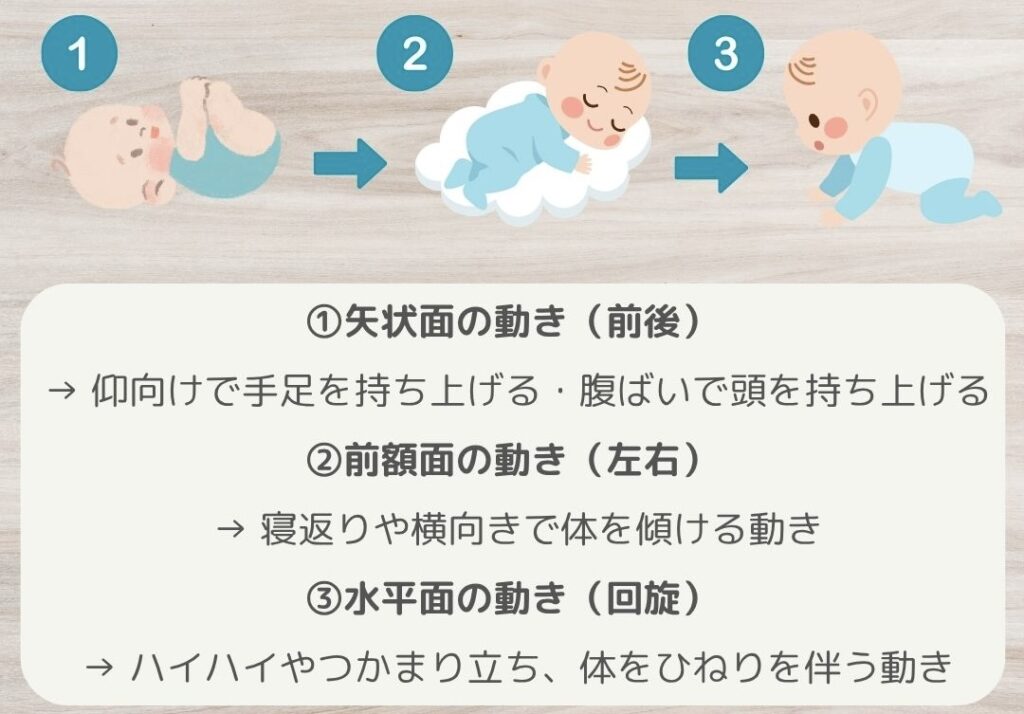

①矢状面の動き(前後)

→ 仰向けで手足を持ち上げる・腹ばいで頭を持ち上げる

②前額面の動き(左右)

→ 寝返りや横向きで体を傾ける動き

③水平面の動き(回旋)

→ ハイハイやつかまり立ち、体をひねりを伴う動き

この順序で運動を学習すると言われています!

たしかに赤ちゃんを思い浮かべると、最初は仰向けで寝ているところから手脚を持ち上げたり頭を持ち上げたりしていますよね!

赤ちゃんはこの動きで自然と腹圧を入れて「体幹の安定」を獲得していくと言われています。

そこから横にくねくねしたり、寝返り運動、ずり這いやハイハイを経てつかまり立ちへと移行していきます。

でも、この運動発達とピラティスとがどう関係あるのか?

まだ疑問符が残っていると思います。

そこんところをこれからお伝えしていきます!

皆さんならこの動きをどう見ますか?

皆さんならこの動きをどう見ますか?

↑この画像の運動、インストラクターさんなら分かると思いますが、非常にエラーが出やすいメニューです。

ではそれはナゼでしょうか?

「支持面が小さいチェアだから?」

「片手で筋力を必要とするから?」

たしかにそうかもしれません。でもそれだけで片付けてはいけません。

これには「3つの運動面」が関係しています。それがこれです⇩

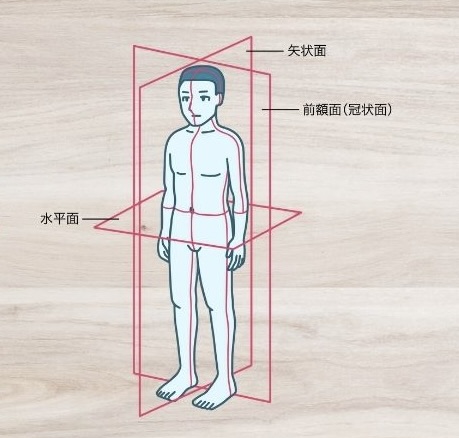

【3つの運動面】

人体は左右に分ける「矢状面」、前後に分ける「前額面」、上下に分ける「水平面」からなる3平面から成り立っています。

人間の運動はこの3つの運動面から全て成り立っています。

そして、先程のこの動きが難しい理由は、「3つの運動面」の要素が全て合わさった動きだからです。

上の動作を3つの運動面で紐解いていくと…

矢状面:身体を後ろに倒す、片足を上に持ち上げておく

前額面:身体が横ブレ(側屈)しないように支えている

水平面:体幹〜首を左に回旋している

この運動を正しく効かせるためには、各運動面で起きる代償動作を抑えなければなりません!

たとえば、

矢状面の代償:背骨が潰れている、反り腰

前額面の代償:身体全体が押している左側に逃げている

水平面の代償:骨盤も一緒に回旋してしまっている

このような代償動作が合わさって出た場合、皆さんはどこから修正していきますか?

その答えが、最初にお伝えした「運動発達」にあります!

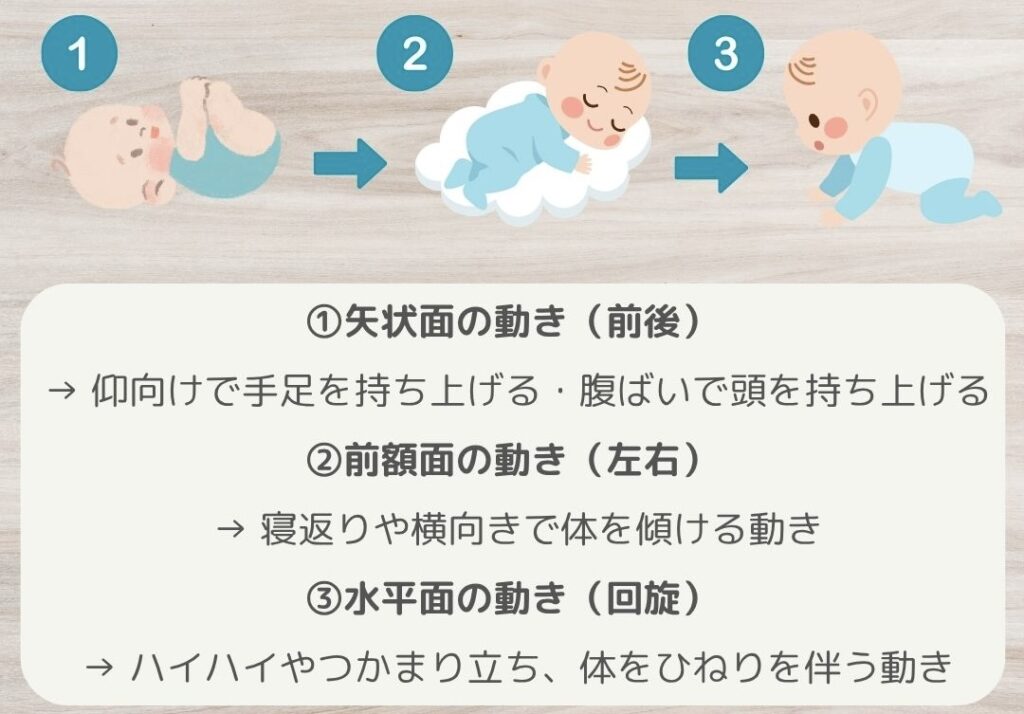

運動発達から紐解く代償動作の修正

運動発達から紐解く代償動作の修正

上の画像は先程解説した、運動発達過程で赤ちゃんが獲得していく動きです。

ズバリ、代償動作が合わさって出現した場合は、慌てずにこの3面上のどこの代償動作なのか?

を一旦考えてみましょう!

そして、勘の良い人はもう分かっているかもしれませんが、代償動作の修正順序のヒントは、この運動発達過程で獲得していく運動面にあります。つまり、

①矢状面:屈曲・伸展/骨盤の前傾・後傾

⇩

②前額面:内転・外転/体幹側屈/骨盤の挙上

⇩

③水平面:内旋・外旋/体幹回旋

この順番で代償を修正しにいくとバチッと決まることが多いです!

これを先程の動作に置き換えてみると

①まずは矢状面の代償(体幹の屈曲)を修正

②次に前額面の代償(体幹の左側屈・右骨盤の挙上)を修正

③最後に水平面の代償(骨盤の左回旋)を修正

この順序で代償動作の修正をしてみてください!

コレで、上手くできれば問題なのですが、現場ではそうもいきませんよね!

この順序で修正をしていく中で、どのフェーズで代償が止められないのか?が重要です。

その動作が本当の意味で本人の苦手な動きなので、他のメニューやプレピラティスを挟んで再チャレンジしてみてください!

運動発達から考えるプログラム立案

運動発達から考えるプログラム立案

運動発達理論はプログラムの立案や再編にも非常に役立つ考え方です。

上記の画像の様なケース、私ならこんな感じでプログラムを組み立てます!

①の動作で腰が反って、右に体幹が側屈し潰れてしまい、回旋軸が整わない場合

②の動作(矢状面)でまずは前鋸筋〜お腹〜内ももをつなげる

③の動作(前額面)でラテラルラインを刺激してローテーションにつなげる

もう一度①にトライ

こんな感じやってみるかな〜といったところです!

プログラムの立案って筋骨格系だけでは不十分で、筋膜ラインや脳、運動発達など様々な要素から紐解いていかなければいけないので本当に奥が深いんですよね…

ここまで考えてピラティスをしている先生は本当の意味で臨床家だなぁと思います!

現場で活かせる動画解説!

ここからは動画で解説していきます!

運動発達の視点から考えるプランク系エクササイズ

いきなり片手の回旋動作は難しい!

①まずは矢状面のプランクで安定できるか

②次に全額面のサイドプランク

③最後に水平面のローテーション

→運動発達理論に基づいたプログラム順序でやってみよう!

いかがでしたでしょうか?

ちょっと奥深い内容だったかと思いますが、いかがでしたでしょうか?

この手の内容は全てを完璧に覚えるのではなく、要所を覚えておいてレッスン時のフックにしてもらえたら嬉しいです!

「もっと詳しく知りたい」、「実際にレッスンで教えてほしい」という方は、インストラクター向けレッスンを用意していますので、こちらからご予約お願いします!

以上参考になれば嬉しいです。

また次回の投稿もお楽しみに!

インスタグラムでも、お役立ち情報を日々発信しています

ぜひ、チェックとフォローをお願いします

https://www.instagram.com/ts_pilates.studio

新規ご予約再開のお知らせ

T’sPilatesでは現在、Newインストラクター加入に伴い新規ご予約枠を開放しております!

インストラクターの指導で気持ちよくピラティスをしたい方、姿勢を整えたい方、T’sPilatesでお待ちしております!

下記のオンライン予約よりご予約お待ちしております!